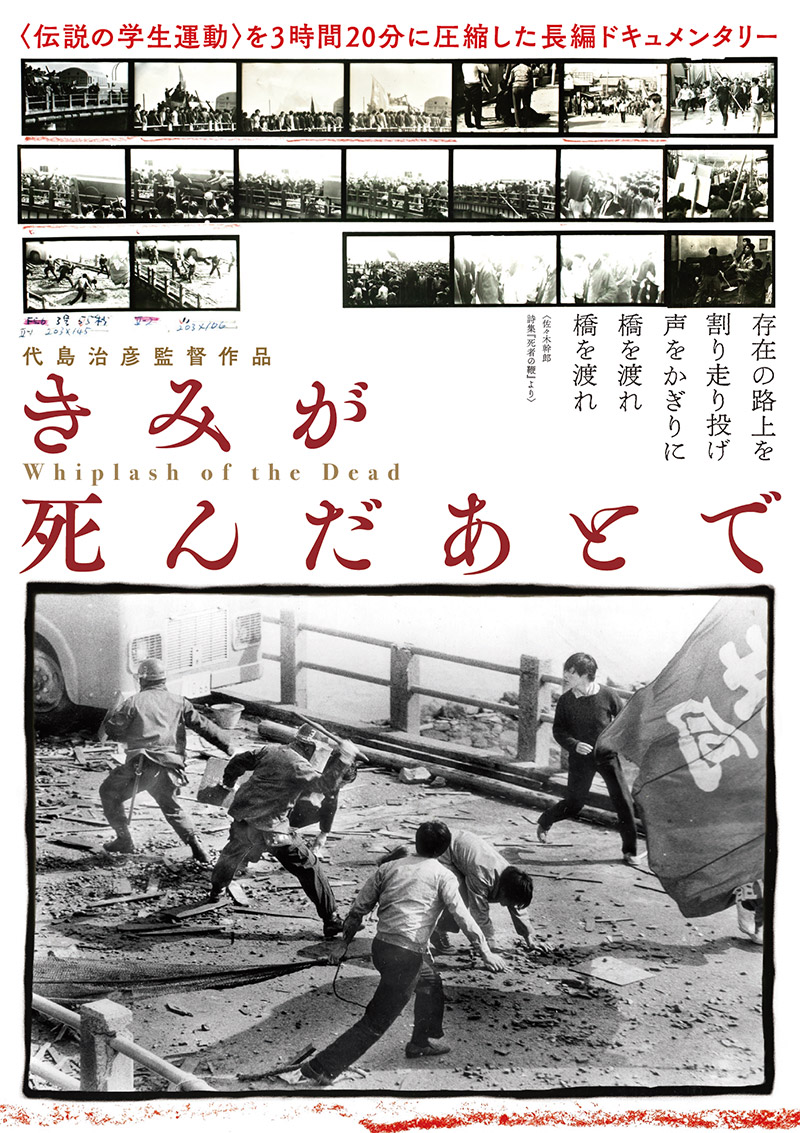

イントロダクション

すべては「第一次羽田闘争=きみの死」からはじまった

青春だけが武器だった、あの“異常に発熱した時代”は何だったのか

青春だけが武器だった、あの“異常に発熱した時代”は何だったのか

1967年10月8日。佐藤栄作内閣総理大臣(当時)の南ベトナム訪問阻止を図った「三派全学連」を主体とする第一次羽田闘争は、その後過激化する学生運動の端緒となる事件だった。はじめてヘルメットやゲバ棒で武装した学生は羽田空港に通ずる弁天橋で機動隊と激突。そのなかで一人の若者が殺された。山﨑博昭、18歳。機動隊に頭部を乱打されたためか、装甲車に轢かれたためか、死因は諸説あるが、彼の死は同世代の若者に大きな衝撃を与えた。

あれから約半世紀。亡くなった山﨑博昭の高校の同級生たちや当時の運動の中心だった者たちは齢を重ね、山﨑だけが18歳のままだ。生き残った総勢14人が語り継ぐのは美しく輝く青春とその後の悔恨。闘争の勢いとその衰退も振り返りながら、さまざまな記憶と感情が交錯する。青春だけが武器だった、あの“異常に発熱した時代”は何だったのか。「きみの死」はまだ終わっていない。半世紀を経てもなお、その宿題は続いているのだ。

“歴史と記憶のはざま”が浮かび上がる

生き残った者のナラティブ(語り)で織り上げた長大なタペストリー

生き残った者のナラティブ(語り)で織り上げた長大なタペストリー

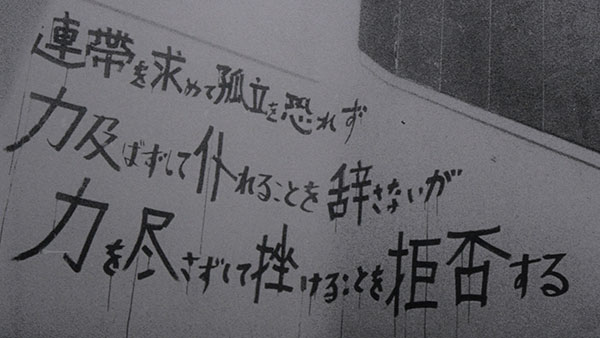

上・下巻合わせて3時間20分の大長編にまとめきった代島治彦監督は、『三里塚に生きる』『三里塚のイカロス』に続いて“異常に発熱した時代”に三度組み合った。インタビュー中心のストイックな構成は、“歴史と記憶のはざま”を浮き彫りにし、ナラティブ(語り)によって織り上げられたタペストリーのようだ。音楽・大友良英が作曲したフリージャズをベースにしたアナーキーな主題曲が重なり、時代の狂気と美しい記憶が混然一体となって押し寄せてくる。代島も大友も学生運動が熱を失った後の「しらけ世代」。権力と闘い、革命を叫んだ「全共闘世代」への愛憎を忍ばせながら、 彼らの歴史的功罪を問う重厚なドキュメンタリーが誕生した。

登場人物

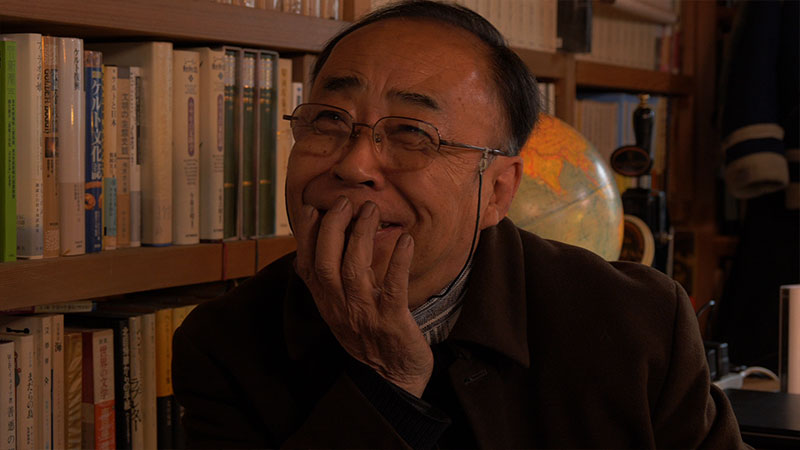

山﨑 建夫やまざき たてお

山﨑博昭の兄/京都府立大学文学部卒業

1969年、高校の国語教師になる。2005年に早期退職し、弟・博昭に関する聞き書き・資料収集に没頭。2014年に博昭を追悼する「10・8山﨑博昭プロジェクト」を立ち上げる。

1969年、高校の国語教師になる。2005年に早期退職し、弟・博昭に関する聞き書き・資料収集に没頭。2014年に博昭を追悼する「10・8山﨑博昭プロジェクト」を立ち上げる。

「母親に遺骨を見せる、渡す。泣きますね、当然ね。遺髪も渡す、また涙が増しますね。それは私もつらいけど、母親がいちばんつらかっただろうね。あのときはほんとうによく泣いた。恥ずかしいくらい泣いたな」

佐々木 幹郎ささき みきろう

大手前高校同学年/同志社大学文学部中退

詩人。詩集『蜂蜜採り』(書肆山田)で第22回高見順賞、『明日』(思潮社)で第20回萩原朔太郎賞を受賞

詩人。詩集『蜂蜜採り』(書肆山田)で第22回高見順賞、『明日』(思潮社)で第20回萩原朔太郎賞を受賞

「山﨑の日記が当時の週刊誌に載って、ぼくの詩の中の言葉が入っていたり、ぼくが高校時代に山﨑としゃべった言葉が断片的に日記の中に彼が書いているのを知って、実際の山﨑の肉体的な死以上に、Deathの死以上に、あいつが残した言葉にぼくはものすごく胸をえぐられるくらいの衝撃を受けた訳です」

岩脇 正人いわわき まさと

大手前高校同学年/立命館大学経済学部卒業

大学卒業後、父の会社「岩脇商店」へ就職。父が急逝し、27歳で会社を継ぐ。

大学卒業後、父の会社「岩脇商店」へ就職。父が急逝し、27歳で会社を継ぐ。

「バスが出発する15分前に赤松が急に「岩脇、ちょっとお前は京都に残っとれ」って言うんですよね。行ってたら、ぼくが死んでたかもしれない。よくわからない。ただ立命と京大の部隊はいつも同じ場所にいたんですよ、ずっと最初から最後まで弁天橋で」

三田 誠広みた まさひろ

大手前高校同学年/早稲田大学第一文学部卒業

作家。小説『僕って何』(河出書房新社)で1977年上半期芥川賞を受賞

作家。小説『僕って何』(河出書房新社)で1977年上半期芥川賞を受賞

「高校時代からデモに行ったというような体験がなかったら、あの羽田の場所にはいなかったのかなという風に思ったときにですね、なんていうか、一種の責任っていうかね。みんなで連帯感をもってやっていたんだけど、そのことによっていろんなその、やっぱり生き方に影響が出てくる訳ですね。その影響のいちばん顕著な形が、山﨑君が羽田で亡くなったということなんで」

岡 龍二おか りゅうじ

大手前高校同学年/京都大学文学部中退

舞踏家。2001年よりインド・ダラムサラで舞踏学校「サブボディ共振塾」を主宰。

舞踏家。2001年よりインド・ダラムサラで舞踏学校「サブボディ共振塾」を主宰。

「1960年代から70年代、怖くて京都へは戻れませんでした。でも舞踏家になると決心した40代に京都へ戻りました。京都大学の近くに家を借りると、毎晩悪夢にうなされました。死んだ友だちが現れるのです」

北本 修二きたもと しゅうじ

大手前高校同学年/10・8羽田闘争参加者/京都大学法学部卒業

弁護士。橋本徹元大阪市長を被告とする訴訟(職員アンケート事件)の原告弁護人になった北本は橋本元市長に対して16戦16勝

弁護士。橋本徹元大阪市長を被告とする訴訟(職員アンケート事件)の原告弁護人になった北本は橋本元市長に対して16戦16勝

「この間見たら、山﨑君のお兄さんがもってたんですけどね、ぼくはまだ3月にね、まだ受験の発表の前、合宿に来ませんかっていう手紙をぼくは彼に書いているんですね。で、きみはもう絶対合格間違いなけど、ぼくは不安でドキドキしていますということを書いているんですね」

向 千衣子むかい ちえこ

大手前高校同学年/10・8羽田闘争参加者/早稲田大学第一文学部中退

編集者・ライターとして活動。夫の看取りをきっかけに2012年から介護ヘルパーになる。

編集者・ライターとして活動。夫の看取りをきっかけに2012年から介護ヘルパーになる。

「中核派と革マル派と。革共同とマル学同は二つあるって聞いてるって言ってる。中核派と革マル派とあって、中核派が誘っているわけでしょう。二つあるから、大学入ってね、よく二つを見比べてから私は判断します、いま決めないと言ってるわけ」

黒瀬 準くろせ じゅん

大手前高校同学年/10・8羽田闘争参加者/早稲田大学第一文学部卒業

大学在学中、劇団「四季」に一年在籍。大学卒業後は珈琲焙煎を生業とする。

大学在学中、劇団「四季」に一年在籍。大学卒業後は珈琲焙煎を生業とする。

「同じクラスなんで、もう3年生で受験ですから、担任の数学の教師が、山﨑、君なんか家で毎日どれくらい勉強してるんやって聞いたんですよね。すると山﨑が恥ずかしそうに、6時間くらいって言ったんですよ。ぼくは椅子に座ってましたけど、そのまま飛び上がるくらいびっくりしましてね。こっちはゼロですからね、もう恋と革命の方ですから」

島元 恵子しまもと けいこ

大手前高校同学年/10・8羽田闘争参加者/京都大学教育学部卒業

1977年、高校の英語教師になる。2001年、退職。2010年から田舎で暮らしている。

1977年、高校の英語教師になる。2001年、退職。2010年から田舎で暮らしている。

「10月の反戦、10・21(国際反戦デー)かな。向さんとか誰かから誘われて、大手前だけで50人くらい参加しててびっくりしたんですけどね。そのとき試験中やったのに、そんなこと全然関係なしで行って。はじめてデモに参加して、それもただダラダラ歩くんじゃなくて、けっこう激しいデモで、ちょっとびっくりしましたけどね」

赤松 英一あかまつ ひでかず

大手前高校先輩/元・京大中核派リーダー/京都大学文学部中退

1993年まで革共同中核派で活動。1996年にワイン醸造会社へ就職。ブドウ栽培がその後のライフワークとなった。

1993年まで革共同中核派で活動。1996年にワイン醸造会社へ就職。ブドウ栽培がその後のライフワークとなった。

「10・8以降の大きく変わったことの一つは、大衆の中に闘争参加意欲と同時に、暴力に対する一つのあこがれじゃないんですけども、許容する気持ち、あるいは率先してそれをやることが、大衆を支持することに、獲得することになるんだという論理が出てきましたね。それは大きな転換でした」

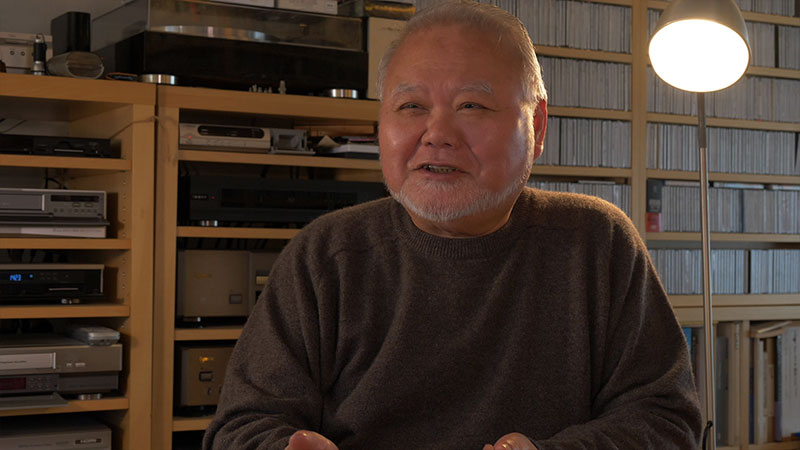

山本 義隆やまもと よしたか

大手前高校先輩/元・東大全共闘代表/東京大学理学部物理学科卒業、同大学大学院博士課程中退

「駿台予備校」講師。科学史家。『磁力と重力の発見』全3巻(みすず書房)で2003年度パピルス賞、毎日出版文化賞、大佛次郎賞を受賞

「駿台予備校」講師。科学史家。『磁力と重力の発見』全3巻(みすず書房)で2003年度パピルス賞、毎日出版文化賞、大佛次郎賞を受賞

「なんであんな力なかったんかなあ、俺らに力なかったんかなあっていう思いはありますけども、ただあれだけの大衆的な広がりをもった時期があったんでね。あの頃の闘争について、まあ否定的な見解ばかり語られるけれどもね、それ以上にやっぱり、あの時代の運動っていうのは価値があるところはあったと思うんだな」

田谷 幸雄たや ゆきお

10・8羽田闘争参加者/同志社大学文学部卒業

学習塾講師。1968年から77年ころに書いた詩をまとめた詩集『田谷幸雄詩集』(白地社)を1982年に出版

学習塾講師。1968年から77年ころに書いた詩をまとめた詩集『田谷幸雄詩集』(白地社)を1982年に出版

「機動隊が橋の向こうに見えてて、向こうからぶわーと一斉に走りはじめて、機動隊が、で、直前に来たところで、向こうから警棒抜いて走ってきた訳でないから、いきなりパッと抜いて殴りかかったイメージですわ。いちばん最初に殴られたんがその橋の、ちょうど橋の右側の、進行方向で右側におって、その橋の近い方の学生に最初に警棒が振り下ろされた、そのうちの一人が山﨑だったということになる訳ですよ」

島元 健作しまもと けんさく

10・8羽田闘争参加者/岡山大学法文学部中退

1973年、岡山市で古書店「書砦 梁山泊」を創業。現在、京都と大阪に店舗を構える。島元恵子の兄。

1973年、岡山市で古書店「書砦 梁山泊」を創業。現在、京都と大阪に店舗を構える。島元恵子の兄。

「喧嘩は気迫だなっていうね、あの機動隊が崩れる訳ですからね、で、逃げ出す訳ですからね。それはもっと、勢い、イケイケっていうね、それでどんどん突っ込んでいくんですけど、普段さんざんやられてますからね、逃げ遅れたやつを袋叩きにしたくなる訳ですね」

水戸 喜世子みと きよこ

10・8羽田救援会/救援連絡センター事務局/お茶の水女子大学理学部卒業

1970年代初頭からはじまった日本の反原発運動を核物理学者という立場から支援した水戸巌(いわお)の妻。2011年3月に発生した福島原発事故後、反原発運動の前衛に立つ。「子ども脱被ばく裁判の会」共同代表。

1970年代初頭からはじまった日本の反原発運動を核物理学者という立場から支援した水戸巌(いわお)の妻。2011年3月に発生した福島原発事故後、反原発運動の前衛に立つ。「子ども脱被ばく裁判の会」共同代表。

「角材と石の時点では共感を呼んだんですよね、市民の、そこまでならいいよっていう、みんな共感できるよっていう共感を呼んだっていうのは。その救援会がどんどんできていくんですよね。一定程度の共感は読んだんだろうなあっていう気はするんですけどね」

『きみが死んだあとで』

代島治彦 監督 インタビュー

代島治彦 監督 インタビュー

「全共闘世代」の記憶が失われつつあることが寂しかった

彼らが生きているうちに、「あの時代」を語り継ぐために

彼らが生きているうちに、「あの時代」を語り継ぐために

監督:代島 治彦だいしま はるひこ

1958年、埼玉県生まれ。『三里塚のイカロス』(2017年/監督)で第72回毎日映画コンクール・ドキュメンタリー映画賞受賞。他の映画作品に『パイナップル・ツアーズ』(1992年/製作/第42回ベルリン国際映画祭正式招待作品・第33回日本映画監督協会新人賞受賞)、『まなざしの旅』(2010年/監督/2011年度山形国際ドキュメンタリー映画祭クロージング上映作品)、『オロ』(2012年/製作)、『三里塚に生きる』(2014年/監督/2014年度台湾国際ドキュメンタリー映画祭オープニング作品)がある。著書は『ミニシアター巡礼』(大月書店)など。

良くも悪くも「あの時代」に影響を受けたしらけ世代

『三里塚に生きる』『三里塚のイカロス』に連なる三部作

『三里塚に生きる』『三里塚のイカロス』に連なる三部作

Q:代島監督は『三里塚に生きる』『三里塚のイカロス』と続いて、60年~70年代を扱う作品は本作で3本目になります。代島監督は学生運動の熱が失われた後の「しらけ世代」に当たりますが、その時代を描き続けるのはなぜでしょうか?

いい意味でも、悪い意味でも、学生運動の時代の影響を受けた世代ということでしょうか。ぼくの生き方が「あの時代」の大きな影を踏んで形成されたという意味において。

成田空港建設反対運動の光と闇を描いた『三里塚に生きる』は、小川紳介と組んで『日本解放戦線・三里塚の夏』を撮影した大津幸四郎さんに付き添う形で製作しました。そういう意味では、ぼくはまだぼく自身が影響を受けた「あの時代」を描いたという意識はありません。ただ、空港反対闘争の中心となった農家の跡取り息子の集団、青年行動隊の面々は学生運動の活動家の影響を受けて過激化していきました。1971年9月16日、東峰十字路事件が起きます。青年行動隊と学生活動家が機動隊とぶつかり、機動隊員3人が殺された事件です。そして、その責任を取るように青年行動隊のリーダー三ノ宮文男が自殺します。

まだ20歳の農家の長男が首を吊った自殺は空港反対闘争が学生運動の時代と「共振」してしまった結果だと考え、三里塚にもちこまれた学生運動、特に新左翼党派の活動の功罪を明らかにしようとして作ったのが次の作品『三里塚のイカロス』です。この作品は「佐藤首相南ベトナム訪問阻止闘争(第一次羽田闘争)」を入り口にしています。弁天橋で山﨑博昭が死んだ闘いですが、『三里塚のイカロス』ではまだ彼の死には触れていません。三派全学連を核とした学生運動の新たな出発点として第一次羽田闘争を位置づけ、そのスチューデント・パワーが三里塚に流れ込み、反対派農民に歓迎されたところから『三里塚のイカロス』の物語ははじまります。

しかし、活動拠点を次々に失った新左翼党派は1980年代になると三里塚に築いた団結小屋を最大の拠点として、自らが空港反対闘争の主導権を握り、反対派農民を束縛するようになります。そればかりか、党派間の内ゲバまで発生し、空港反対闘争そのものが一般社会から匙を投げられる状況になりました。この負の闘争史はその後の住民運動に影響を与えています。「三里塚の二の舞にはなるな」と。沖縄の辺野古米軍基地建設反対運動では、反対派も賛成派もそう囁いているそうです。

成田空港建設反対運動の光と闇を描いた『三里塚に生きる』は、小川紳介と組んで『日本解放戦線・三里塚の夏』を撮影した大津幸四郎さんに付き添う形で製作しました。そういう意味では、ぼくはまだぼく自身が影響を受けた「あの時代」を描いたという意識はありません。ただ、空港反対闘争の中心となった農家の跡取り息子の集団、青年行動隊の面々は学生運動の活動家の影響を受けて過激化していきました。1971年9月16日、東峰十字路事件が起きます。青年行動隊と学生活動家が機動隊とぶつかり、機動隊員3人が殺された事件です。そして、その責任を取るように青年行動隊のリーダー三ノ宮文男が自殺します。

まだ20歳の農家の長男が首を吊った自殺は空港反対闘争が学生運動の時代と「共振」してしまった結果だと考え、三里塚にもちこまれた学生運動、特に新左翼党派の活動の功罪を明らかにしようとして作ったのが次の作品『三里塚のイカロス』です。この作品は「佐藤首相南ベトナム訪問阻止闘争(第一次羽田闘争)」を入り口にしています。弁天橋で山﨑博昭が死んだ闘いですが、『三里塚のイカロス』ではまだ彼の死には触れていません。三派全学連を核とした学生運動の新たな出発点として第一次羽田闘争を位置づけ、そのスチューデント・パワーが三里塚に流れ込み、反対派農民に歓迎されたところから『三里塚のイカロス』の物語ははじまります。

しかし、活動拠点を次々に失った新左翼党派は1980年代になると三里塚に築いた団結小屋を最大の拠点として、自らが空港反対闘争の主導権を握り、反対派農民を束縛するようになります。そればかりか、党派間の内ゲバまで発生し、空港反対闘争そのものが一般社会から匙を投げられる状況になりました。この負の闘争史はその後の住民運動に影響を与えています。「三里塚の二の舞にはなるな」と。沖縄の辺野古米軍基地建設反対運動では、反対派も賛成派もそう囁いているそうです。

負の歴史として刷り込まれている70年安保

当事者の記憶が薄れてゆく危機感

当事者の記憶が薄れてゆく危機感

同じような意見をぼくはSEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)のメンバーから聞いたことがあります。2015年6月、安全保障関連法案に反対する国会前のデモが最も盛んだったころだったと思います。「70年安保の二の舞にはなるな」と。そして彼らは国会前に10万人の市民が集結した60年安保闘争をお手本にしていました。彼らはヘルメットを被り、ゲバ棒をもつ過激派にはなりたくなかったんですね。そういう過激な闘いは結局、同志14人をリンチで殺した「連合赤軍事件」に行き着くという権力側に都合のいい歴史的なストーリーが脳みそに刷り込まれている。逆に言えば、政治的な関心が高いSEALDsのメンバーでさえ、そういう表層的な、断片的な歴史的事実だけしか刷り込まれていない。

一方で、学生運動の当事者だった「全共闘世代」は時代から退場する年齢になり、彼らひとりひとりの記憶はこの世から消えていこうとしています。2018年は日大闘争から50年、2019年は東大の安田講堂攻防戦から50年の節目の年でした。でも、50年目に騒いでいるのは一部の当事者だけだった。国立民俗学博物館が「1968年−無数の問いが噴出した時代」という展覧会をやりましたが、ちゃんと真正面から「あの時代」を検証しようとした企画はたぶんこれだけでしょう。「あの時代」に大きな影響を受けた「しらけ世代」としては、それがすごく寂しかったんですよ。「全共闘世代」がこの世からいなくなったら、「連合赤軍事件」の悲劇だけが後世に語り継がれていくんじゃないかと。だから、彼らが生きているうちに「あの時代」をちゃんと語り継ごうと考えました。そんな動機で作ったのが『きみが死んだあとで』です。

一方で、学生運動の当事者だった「全共闘世代」は時代から退場する年齢になり、彼らひとりひとりの記憶はこの世から消えていこうとしています。2018年は日大闘争から50年、2019年は東大の安田講堂攻防戦から50年の節目の年でした。でも、50年目に騒いでいるのは一部の当事者だけだった。国立民俗学博物館が「1968年−無数の問いが噴出した時代」という展覧会をやりましたが、ちゃんと真正面から「あの時代」を検証しようとした企画はたぶんこれだけでしょう。「あの時代」に大きな影響を受けた「しらけ世代」としては、それがすごく寂しかったんですよ。「全共闘世代」がこの世からいなくなったら、「連合赤軍事件」の悲劇だけが後世に語り継がれていくんじゃないかと。だから、彼らが生きているうちに「あの時代」をちゃんと語り継ごうと考えました。そんな動機で作ったのが『きみが死んだあとで』です。

半世紀を経て立ち上がった「10・8山﨑博昭プロジェクト」

61人の当事者たちが紡いだ時代の記憶から生まれた映画の芽

61人の当事者たちが紡いだ時代の記憶から生まれた映画の芽

Q:本作では1967年の第一次羽田闘争、またそこで亡くなった山﨑博昭さんと彼を取り巻く人々をフューチャーしています。具体的に、本作を制作し始めるきっかけはどういったものでしたでしょうか?

『きみが死んだあとで』にも登場する詩人の佐々木幹郎さんに「10・8山﨑博昭プロジェクト」のイベントの撮影を頼まれたのが直接のきっかけでした。2016年の春だったかなあ、ちょうど前の作品『三里塚のイカロス』を編集しているときでしたね。元中核派政治局員の岸宏一さんを羽田・弁天橋でインタビューした場面なんかを編集しているときだったので、「ああ、羽田には縁があるなあ」と思ったのを覚えています。「10・8山﨑博昭プロジェクト」は、山﨑博昭の兄・建夫さんが弟の死を追悼したいと呼びかけ、集まった大手前高校の同期生や先輩、第一次羽田闘争を一緒に闘った同志が中心となって立ち上げたプロジェクトで、設立は2014年10月だったと思います。プロジェクトの大きな目標は3つ。羽田・弁天橋の近くに山﨑博昭を永遠に追悼するモニュメントを建立すること、山﨑博昭が残した日記や手記を一冊の本として出版すること、山﨑博昭が生命をかけて闘った「日本のベトナム反戦運動」の歴史を後世に伝える展覧会を開催すること。このなかで、ぼくに映画を作らせる入り口となったのが二冊の本でした。当初は一冊の本として出版する予定だったのが、集まった原稿量が多くて、それから当時の資料をすべて収集網羅しようとしたために総頁数1200を超える二冊の大著になったのです。

本の題名は『かつて10・8羽田闘争があった』。「寄稿編」と「記録資料編」の二冊に分かれています。ぼくが特に心奪われたのは、山﨑博昭の大手前高校同期生や先輩、羽田・弁天橋で一緒に闘った同志、そして「あの時代」を共に生き抜いた同時代者たちが寄せた原稿でした。そこには第一次羽田闘争を出発点とした61人の長い人生がありました。61人それぞれの個人の記憶が交錯し、時代の記憶が紡がれていました。山﨑博昭の死からはじまった「あの時代」が「連合赤軍事件」に行き着くまでに、あるいは「内ゲバ」が日常茶飯事になるまでに、歴史には「もしも」がないことは重々承知の上ですが、もしかしたら違う道があったのではないか、どこかに別れ道があったのではないか、「寄稿編」を読みながらそんなことを考えました。たぶん61人の原稿を読んだことが映画の出発点になっていると思います。

本の題名は『かつて10・8羽田闘争があった』。「寄稿編」と「記録資料編」の二冊に分かれています。ぼくが特に心奪われたのは、山﨑博昭の大手前高校同期生や先輩、羽田・弁天橋で一緒に闘った同志、そして「あの時代」を共に生き抜いた同時代者たちが寄せた原稿でした。そこには第一次羽田闘争を出発点とした61人の長い人生がありました。61人それぞれの個人の記憶が交錯し、時代の記憶が紡がれていました。山﨑博昭の死からはじまった「あの時代」が「連合赤軍事件」に行き着くまでに、あるいは「内ゲバ」が日常茶飯事になるまでに、歴史には「もしも」がないことは重々承知の上ですが、もしかしたら違う道があったのではないか、どこかに別れ道があったのではないか、「寄稿編」を読みながらそんなことを考えました。たぶん61人の原稿を読んだことが映画の出発点になっていると思います。

「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している」(村上春樹『ノルウェイの森』より)

もっとも深く山﨑博昭の死を内包して人生を送ってきた14人の登場人物たち

もっとも深く山﨑博昭の死を内包して人生を送ってきた14人の登場人物たち

Q:山﨑博昭さんをよく知る方々、またはその時代をリードしていた方々、総勢14人の方が登場します。どのように取材を進めていったのでしょうか?

ぼくは村上春樹の小説が好きで、特に彼のすべての小説の行間から滲み出てくる1968年から1973年までの彼自身の学生時代の体験、その直接的ではないメタファー(暗喩)として描かれる青春の痕跡が好きなんです。『ノルウエイの森』もそんな一冊で、そのなかにこんな一節があります。「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している」。この一節が映画の題名を決めさせました。

山﨑博昭が死んだあとで、友だちは、先輩は、同志は、彼の死を生の一部としていかに存在したのか。14人の登場人物も、この一節が決めさせました。もっとも深く山﨑博昭の死を内包して人生を送ってきた人たちです。

山﨑博昭が死んだあとで、友だちは、先輩は、同志は、彼の死を生の一部としていかに存在したのか。14人の登場人物も、この一節が決めさせました。もっとも深く山﨑博昭の死を内包して人生を送ってきた人たちです。

Q:登場人物たちが語る内容は、青春の美しい思い出だけでなく、悔いと痛みも滲み出ていました。撮影を進めていくうえで気を付けたこと、または発見したことがあれば教えてください。

特に気をつけたことはありません。ただ、たんたんと真摯に質問して、答えていただきました。山﨑博昭との思い出、青春の記憶、人生の歩み。なるべく自宅でインタビューさせていただく、それが今度の映画の唯一の原則でした。自宅という空間にはその人の人生が宿っている、そう考えたからです。仕事場の人も何人かいますが、仕事場にも人生が宿るからいいかなと。黒瀬準さんと山本義隆さんだけが例外です。黒瀬さんには法政大学から羽田・弁天橋へと山﨑博昭の死の現場を訪ねる役割をしてもらいました。「東大闘争」の記録映画を観てもらってからインタビューするために、山本さんには小さな試写室に来ていただきました。

山本さんのインタビューはやっぱり少し緊張しましたね。心から尊敬する人物であるということ、それからこれまでメディアの取材を一切拒否してきた山本さんであるということ、その二つの意味において。でも、それはまったくの杞憂でした。「“自己否定”というスローガンにすごく影響を受けました。あれはどのように生まれたんですか」と質問すると「ごめんなあ、あれは一般学生や中高生に向けたスローガンじゃないんだよ。悪いことをしたなあ」と謝られたりして。このやりとりは映画には入っていないんですけどね(笑)。

山﨑博昭の先輩で、京大中核派リーダーだった赤松英一さんへのインタビューはしんどかった。この日は自分を鼓舞していました。このことは絶対に聞き遂げなければいけないと。このこととは「内ゲバ」です。これまで内ゲバの当事者の肉声による発言は中核派も革マル派も、他党派もまったくない。赤松さんがしゃべればはじめてのことでした。1971年12月の関西大学での「内ゲバ」事件について、赤松さんはできる限り誠実にしゃべってくれました。しかし、歴史の真実を後世に伝えることがいかに難しいか、そのことを改めて突きつけられたことも確かです。

山本さんのインタビューはやっぱり少し緊張しましたね。心から尊敬する人物であるということ、それからこれまでメディアの取材を一切拒否してきた山本さんであるということ、その二つの意味において。でも、それはまったくの杞憂でした。「“自己否定”というスローガンにすごく影響を受けました。あれはどのように生まれたんですか」と質問すると「ごめんなあ、あれは一般学生や中高生に向けたスローガンじゃないんだよ。悪いことをしたなあ」と謝られたりして。このやりとりは映画には入っていないんですけどね(笑)。

山﨑博昭の先輩で、京大中核派リーダーだった赤松英一さんへのインタビューはしんどかった。この日は自分を鼓舞していました。このことは絶対に聞き遂げなければいけないと。このこととは「内ゲバ」です。これまで内ゲバの当事者の肉声による発言は中核派も革マル派も、他党派もまったくない。赤松さんがしゃべればはじめてのことでした。1971年12月の関西大学での「内ゲバ」事件について、赤松さんはできる限り誠実にしゃべってくれました。しかし、歴史の真実を後世に伝えることがいかに難しいか、そのことを改めて突きつけられたことも確かです。

父の介護と、母の死-

自ら「記憶」の醸成を感じながら進めた制作

自ら「記憶」の醸成を感じながら進めた制作

映画の撮影は2019年1月からはじめました。実は2017年春からぼくは、両親の介護のために実家のある埼玉県熊谷市で暮らしていました。介護と撮影を両立させるのが一番大変でしたね。左半身麻痺で車椅子生活になった母はすでに老人保険施設に入所していたのですが、認知症の父はぼくが自宅で介護していました。結局、撮影のときは父を老人介護施設の短期入所(ショートスティ)に預けることにしたんですが、一週間以上預けるのは忍びない。それで一週間父を短期入所させて撮影旅行に出かけ、次の一週間は実家で父と暮らし、また一週間撮影旅行に出かける、その繰り返しを5月までつづけて撮影が終わりました。

編集にものすごく時間がかかり、整音したり、カラーコレクションをしたり、音楽をつけたり、字幕をつけたりして、映画がほぼいまの形に定着したのが2020年6月末でした。映画の完成を待つように7月5日に母が亡くなりました。ぼくひとりが母の死に間に合い、息を引き取る瞬間を見守りました。母が死んだ瞬間、母がもうそこにはいない、その身体から消えたことを実感したことをよく覚えています。母の死から半年経ちましたが、月日が経るごとに「母の死が自分の生の一部となって存在している」ことを感じます。不思議なもんですね、母との「記憶」が母が生きているときよりもぼくの細胞のなかで増殖しているんです。この映画もそんな風に時代の「記憶」が未来に向けて増殖する映画になればいいな、と思っています。

編集にものすごく時間がかかり、整音したり、カラーコレクションをしたり、音楽をつけたり、字幕をつけたりして、映画がほぼいまの形に定着したのが2020年6月末でした。映画の完成を待つように7月5日に母が亡くなりました。ぼくひとりが母の死に間に合い、息を引き取る瞬間を見守りました。母が死んだ瞬間、母がもうそこにはいない、その身体から消えたことを実感したことをよく覚えています。母の死から半年経ちましたが、月日が経るごとに「母の死が自分の生の一部となって存在している」ことを感じます。不思議なもんですね、母との「記憶」が母が生きているときよりもぼくの細胞のなかで増殖しているんです。この映画もそんな風に時代の「記憶」が未来に向けて増殖する映画になればいいな、と思っています。

三部作を制作する過程で培われたスタイル―

多声的な「ナラティブ・ドキュメンタリー」の手法

多声的な「ナラティブ・ドキュメンタリー」の手法

Q:上巻、下巻合わせて200分という長編ドキュメンタリーで、その多くがインタビューで構成されています。一方で過去の写真や映像も使われていますが、記録物としてだけではない扱い方も印象的です。異例のかたちかと思いますがそれらの狙いはなんだったのでしょうか?

『三里塚のイカロス』が完成したとき、ぼく自身の映画の特徴をうまく現す定義みたいなものはないかと考えたことがあるんです。想田和弘監督は「観察映画」、わかりやすい。ちょっと昔だと原一男監督は「アクション・ドキュメンタリー」、かっこいい。さてぼくの映画はと。「ヒストリカル・ポリフォニック・オーラル・ドキュメンタリー」ってどう思う、と友だちに相談したら、即却下(笑)。でも、「歴史的多声的口承ドキュメンタリー」って意外とぼくの映画を的確に現しているといまでも思っています。ジャンルの定義としては、観念的で長過ぎるし、かっこ悪い(笑)。

前々作と前作は140分。それでも長いと言われましたが、今度の作品は200分。その最大の理由は登場人物の多さですね。それから舞台とする時代の複雑さでしょうか。自分で編集しているせいもあるのか、これ以上短くできなかった。だから、最初の上映、出演者と関係者だけを集めた試写会をやるまでは、この長さに自信をもてなかったですね。そこで参加者が「まったく長さを感じなかった。あっという間だった」と口を揃えてくれたんです。ほんとうにほっとしました。映画のプロローグとエピローグで金山敏昭さんのベタ焼き写真とコラボする大友良英さんの音楽が効いていますね。大友さんはぼくと同世代、学生運動に対する姿勢も共通する部分があって、今回も何の注文もせずに自由にやってもらいました。

最初の試写会に参加したある大学の先生が「こんなナラティブなドキュメンタリーの手法があるなんて、ぼくは知らなかった。こんな映画、はじめて観た」と言ったので、ぼくは「ナラティブって何ですか?」と聞きました。ほんとうに知らなかったんです。ナラティブとは「ひとりひとりが自由に語ること」みたいな意味なんでしょうか。その先生は「あなたの映画はナラティブ・ドキュメンタリーだ」とぼくの映画の定義を提案してくれました。意外といいかも、と思っています。

最初の試写会に参加したある大学の先生が「こんなナラティブなドキュメンタリーの手法があるなんて、ぼくは知らなかった。こんな映画、はじめて観た」と言ったので、ぼくは「ナラティブって何ですか?」と聞きました。ほんとうに知らなかったんです。ナラティブとは「ひとりひとりが自由に語ること」みたいな意味なんでしょうか。その先生は「あなたの映画はナラティブ・ドキュメンタリーだ」とぼくの映画の定義を提案してくれました。意外といいかも、と思っています。

なぜ挫折とワンセットだった青春が失われたのか。誰が若者から本物の青春を奪ったのか

その答えらしきものにたどりついて欲しい

その答えらしきものにたどりついて欲しい

Q:1967年に山﨑博昭さんが亡くなってから半世紀が過ぎました。完成した作品を2021年の今、どのように観てもらいたいですか?

この映画を作りながら「むかしは青春と挫折はワンセットだったんだな」とつくづく思いました。学生運動が盛んな時代は、挫折しない青春なんて本物の青春じゃないという時代だったんだと思います。その挫折がたとえ命がけであっても、山﨑博昭のような「18歳の死」であっても、若者たちは時代という渦巻く大海へダイブしていきました。いま思い出したんですが、大学受験のときに使った『試験にでる英単語』、いわゆるでる単でFrustration(フラストレーション)の和訳に「欲求不満」「挫折」と並んでいて、面白いなと思ったのを覚えています。少なくともぼくの大学時代まではまだ、青春とはFrustration、「欲求不満」と「挫折」の季節だったと思います。

いつから若者はダイブしなくなったのか。なぜ挫折とワンセットだった青春が失われたのか。誰が若者から本物の青春を奪ったのか。この映画は上下巻合わせて200分と長いんですが、全部観終わったときにその答えらしきものにたどりついてほしいと思います。ほんとうに恐れ多いんですけど、マルセル・プルーストの長編小説『失われた時を求めて』の題名を拝借すると「失われた青春を求めて」、それがこの映画のテーマかもしれませんね。

いつから若者はダイブしなくなったのか。なぜ挫折とワンセットだった青春が失われたのか。誰が若者から本物の青春を奪ったのか。この映画は上下巻合わせて200分と長いんですが、全部観終わったときにその答えらしきものにたどりついてほしいと思います。ほんとうに恐れ多いんですけど、マルセル・プルーストの長編小説『失われた時を求めて』の題名を拝借すると「失われた青春を求めて」、それがこの映画のテーマかもしれませんね。

スタッフプロフィール

撮影:加藤 孝信KATO Takanobu

1989年より小川プロダクションに参加。1992年の小川プロの解散に伴い、以降フリーで活動。フリーになって以降のドキュメンタリー撮影作品に『Kidnapped!』(2005年 / 豪 / メリッサ・リー監督)、『映画は生きものの記録である 土本典昭の仕事』(2006年 / 藤原敏史監督)、『Bolinao 52』(2007年 / 米 / デュク・ニューエン監督)、『日々の呟き』(2009年 / 仏 / ジル・シオネ、マリー=フランシーヌ・ル・ジャリュ監督)、『無人地帯』(2012年 / 藤原敏史監督)、『石川文洋を旅する』(2014年 / 大宮浩一監督)、『沖縄 うりずんの雨』(2015年 / ジャン・ユンカーマン監督)、『筑波海軍航空隊』(2015年 / 若月治監督)など。『小森生活向上クラブ』(2008年 / 片嶋一貴監督)、『お元気ですか?』(2016年 / 室賀厚監督)、『キリマンジャロは遠く』(2016年 / 柏原寛司監督)など劇映画作品も多数手がける。

音楽:大友 良英OTOMO Yoshihide

ギタリスト、ターンテーブル奏者、作曲家、プロデューサー。

1959年横浜市生まれ。十代を福島で過ごす。常に同時進行かつインディペンデントに即興音楽やノイズ的な作品からポップスに至るまで多種多様な音楽を作り続け、その活動範囲は世界中に及ぶ。映画音楽家としても数多くの映像作品の音楽を手がけ、その数は70作品を超える。2012年、プロジェクトFUKUSHIMA!の活動で芸術選奨文部科学大臣賞芸術振興部門を受賞。2013年には『あまちゃん』の音楽他多岐にわたる活動で東京ドラマアワード特別賞、レコード大賞作曲賞他数多くの賞を受賞している。2015年、札幌国際芸術祭2017のゲストディレクターに就任。

1959年横浜市生まれ。十代を福島で過ごす。常に同時進行かつインディペンデントに即興音楽やノイズ的な作品からポップスに至るまで多種多様な音楽を作り続け、その活動範囲は世界中に及ぶ。映画音楽家としても数多くの映像作品の音楽を手がけ、その数は70作品を超える。2012年、プロジェクトFUKUSHIMA!の活動で芸術選奨文部科学大臣賞芸術振興部門を受賞。2013年には『あまちゃん』の音楽他多岐にわたる活動で東京ドラマアワード特別賞、レコード大賞作曲賞他数多くの賞を受賞している。2015年、札幌国際芸術祭2017のゲストディレクターに就任。

金山敏昭KANAYAMA Toshiaki

1944年、東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科中退。写真集に『怒涛』(1970年)、『日本国沖縄県』(1975年)、『全共闘イマジネーション』(1984年/グループ69編)、『蟻』(2000年)がある。2015年5月、肺がんで亡くなった。北井一夫氏はこう証言する。「1967年10月8日、ぼくと一緒に金山は中核派の闘いを撮影した。山﨑博昭が死ぬ前後の弁天橋の動きを金山はアップでとらえた。しかし、その写真は警察側の証拠になる可能性があり、ぼくが一時彼のフィルムを預かった。そして、そのとき現像したベタ焼き写真をずっと保存してきた」。本作では北井氏の手元に残されたベタ焼き写真を引用した。残念なことに、亡くなる前に金山氏は過去に自分が撮影したすべてのフィルムを処分していた。

北井一夫KITAI Kazuo

1944年、中国鞍山生まれ。日本大学芸術学部写真学科中退。1964年から若者の政治運動の写真を撮りはじめる。1967年10月8日、第一次羽田闘争では弁天橋で中核派の闘争を記録した。1968年夏、日大全共闘占拠中の大学内でバリケードのなかで生活する学生たちの日常を撮影。1969年1月、成田空港建設反対闘争が行われていた三里塚に住み込む。その後、3年間撮影をつづけ、写真集『三里塚』で日本写真家協会新人賞を受賞。その後、写真集『村へ』で第一回木村伊兵衛賞受賞。2020年10月、1964年から1968年までに撮影した学生運動の記録を集大成した写真集『過激派の時代』(平凡社)を出版した。

渡辺 眸WATANABE Hitomi

1968年、東京綜合写真専門学校卒業。卒業時の制作展で「香具師の世界」を発表し、その後も撮りつづけて「アサヒグラフ」「写真映像」に作品が掲載される。同じころ、新宿の街を撮るなかで学生たちの全共闘ムーブメントに出会う。特に東大闘争では1968年秋から安田講堂のバリケード内に泊まり込み、集会やデモも含めて東大全共闘と行動をともにし、1969年1月19日に安田講堂のバリケード封鎖が機動隊によって強制解除されるまで撮りつづけた。唯一、バリケードの内側の撮影を許された彼女の貴重な闘争記録は写真集『東大全共闘1968−1969』(新潮社)としてまとめられている。

クレジット

製作・監督・編集

代島治彦

撮影

加藤孝信

整音・音響効果

滝澤 修

音楽

大友良英

写真

金山敏昭

北井一夫

渡辺 眸

北井一夫

渡辺 眸

演奏

類家心平

今込 治

江藤直子

千葉広樹

芳垣安洋

高良久美子

大友良英

今込 治

江藤直子

千葉広樹

芳垣安洋

高良久美子

大友良英

音楽録音

葛西敏彦

音楽制作

佐々木次彦

字幕デザイン・宣伝美術

鈴木一誌

吉見友希

吉見友希

カラーコレクション

佐藤 健

英語字幕・DCP制作

赤松幸洋

吉岡文平

吉岡文平

海外コーディネイト

冨田三起子

使用映像

「現認報告書 羽田闘争の記録」小川紳介監督/1967年

「パルチザン前史」土本典昭監督/1969年

以上、小川プロダクション作品

「東大闘争」1969年

東大全共闘・東大全共闘を支援する映画人の会

「パルチザン前史」土本典昭監督/1969年

以上、小川プロダクション作品

「東大闘争」1969年

東大全共闘・東大全共闘を支援する映画人の会

資料提供

朝日新聞社

毎日新聞社

産経新聞社

京都大学学生新聞社

六八・六九を記録する会

ホーチミン市戦争証跡博物館

山﨑建夫

毎日新聞社

産経新聞社

京都大学学生新聞社

六八・六九を記録する会

ホーチミン市戦争証跡博物館

山﨑建夫

製作協力

10・8山﨑博昭プロジェクト

アテネ・フランセ文化センター

映画美学校

ムスタッシュ

イメージスタジオ109

日大930の会

秦 岳志

三橋俊明

朝山 実

佐賀 旭

アテネ・フランセ文化センター

映画美学校

ムスタッシュ

イメージスタジオ109

日大930の会

秦 岳志

三橋俊明

朝山 実

佐賀 旭

製作支援者のみなさん

赤松英一,

揚田崇徳,

天野典英,

粟屋 登.

五十嵐裕幸,

猪口英教池田知隆, 池田真知子, 井坂能行, 石川逸子, 石川国広, 石橋浩治

磯野康子, 位田 浩, 市川和博, 伊藤公雄, 伊藤啓志, 猪野修治

井野博満, 今泉秀夫, 入江恭平, 岩脇正人, 印藤和寛, 牛島忠夫

臼井一郎, 内田英隆, 宇野晴久, 梅村 浄, 江川勇司, 恵守 透

枝元なほみ, 大久保文人, 大澤未来, 大塩 剛, 大城節子, 太田裕子

大津章子, 岡崎一郎, 岡部裕子, 小川 一, 奥住好雄, 奥田俊夫

奥村和子, 小濱豁久, 笠原 優, 片岡卓三, 門脇マリ子, 金子 絢

金高有希, 川上孝也, 川上吉康, 川端聡子, 河原八洋, 神田さよ

菊地原 博, 菊地泰博, 菊村道男, 岸江孝男, 岸田泰彰, 北本修二

木下達雄, 君島好信, 季村敏夫, 清永 博, 工藤八郎, 国松春紀

熊本一規, 熊元啓人, 窪田 徹, 倉田 剛, 黒瀬 準, 黒田純吉

高 史明, 小辻昌平, 後藤和廣, 小西隆裕, 小西弘泰, 小林すみ江

小林智子, 駒崎亮太, 齊木登茂子, 齋藤武光, 斉藤政明, 佐伯隆三

酒井杏郎, 榊原通紀, 笹壁澄子, ささきあつし, 佐々木幹郎, 佐々木葉二

佐藤茂伸, 佐野 真, 佐橋弥生, sada, 品川 徹, 四宮陽一

渋谷和子, 島津 通, 清水眞砂子, 下重暁子, 城 英敏, 新川隆弘

鈴来一成, 角田滋雄, 代島裕世, 高木俊江, 高野博三, 高橋茅香子

瀧 克則, 田口康孝, 竹内彰一, 田崎哲史, 田尻和夫, 田尻世津子

忠平美幸, 谷川淑郎, Y.T., 築山史子, 津口博喜, 辻 和夫

辻 恵, 土田正昭, 角口和憲, 寺田文子, 徳山康子, 戸田桂太

戸田直子, 戸祭玲子, 苫米地サトロ, 内藤 酬, 長岡基浩

中川憲一, 中島啓子, 永嶋靖久, 中田 英, 永田 修, 永田順子

中野理惠, 中村利也, 中谷俊雄, 生越哲男, 西川 哲, 西村秀樹

西澤利朗, 新田克己, 根本正子, 野家啓一, 橋本恭子, 長谷川くみこ

八田一郎, 初見 基, 林 直, ばんだな小僧, 火置敏彦, 樋口大二

平岡文子, 平田豪成, 平林利文, 人見ジュン子, 深見保子, 福井紳一

福島弘子, 福田綾子, 藤本友義, 布施芳一, 冬木 圭, 細田伸昭

堀北哲也, 本田信明, 本間晟豪, 前田和夫, 真鍋祐子, 松岡利康

丸山輝久, 三上修司, 水谷けい子, 道浦母都子, 三橋俊明, 宮入一雄, 宮越淑子

宮下智行, 宮本隆司, 向 節雄, 向 千衣子, 恵 乃理子, 望月逸子

森田 暁, 森田 学, もりちよこ, 諸泉利嗣, 矢島道子, 矢部正昭

八隅行平, 山上徹二郎, 山口研一郎, 山﨑建夫, 山下一夫, 山田孝雄

山田雄康, 山田 真, 山中健史, 山本博樹, 山本光子, 山本義隆

湯澤三喜子, 吉川 良, 吉野良平, 吉村 章, 米山光儀, ルマ・ボルネオ

和多田粂夫, 渡部泰男, 脇田愉司, 渡辺春充, 小林 茂, 津村和比古

冨塚元夫, 山口幸夫, 信田さよ子, 小島保雄, 半田正樹, 島元恵子

倉本 徹, 藤井洋子, 松戸志朗, 岸田典子, 北川フラム, 米田隆介

前田勝幸, 山口淑子, 松浦英夫, 鈴木道彦, 濃沼 誠, 関 美智子

小板橋通泰, 小林すみ江, 藤崎和喜, 田尻 淳, 嶋野義徳, 伊藤英雄

10・8山﨑博昭プロジェクト

ピョンヤン「よど号」グループ

制作 スコブル工房

宣伝:テレザ

配給 ノンデライコ

企画・製作 きみが死んだあとで製作委員会

宣伝:テレザ

配給 ノンデライコ

企画・製作 きみが死んだあとで製作委員会